Весь контент Web2Health проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

«Мясо из водорослей»: как микроводоросли и соя становятся будущими котлетами

Последняя редакция: 19.08.2025

">

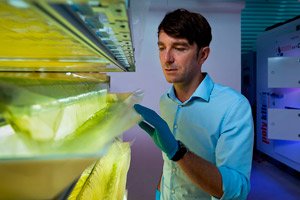

">Кому доверить новый белок для планеты-сковородки? Материаловед Штефан Гульдин (TUM/TUMCREATE, проект Proteins4Singapore) показывает нестандартный ответ: микроводоросли + соя. В свежем материале Nature он объясняет, как из одноклеточных культур с 60-70% белка получают сырьё, а затем «настраивают» его самосборку и текстуру так, чтобы имитировать «мясной» укус и сочность. Контекст - сингапурская цель «30 к 30»: производить 30% питания локально к 2030-му при дефиците земли, где компактные биореакторы с водорослями выглядят особенно логично.

Фон исследования

Альтернативные источники белка - не модная прихоть, а ответ на сразу несколько узких мест: рост населения, климатические ограничения, дефицит земель и воды, а в ряде мегаполисов ещё и уязвимость импортозависимых цепочек поставок. Сингапур - показательный пример: страна импортирует львиную долю еды и ставит цель «30×30» - производить 30% рациона внутри страны к 2030-му. В такой географии логичны компактные биореакторы и закрытые фотобиореакторы с микроводорослями: они почти не требуют почвы, работают круглый год и масштабируются «по-городу», а не «по-гектару».

Микроводоросли интересны не только «вертикальностью» производства. Ряд штаммов (Chlorella, Nannochloropsis, Arthrospira/«спирулина») даёт 50-70% белка в сухом веществе, при этом вместе с белком приходят полиненасыщенные жирные кислоты, пигменты и антиоксиданты. Из такой биомассы можно получать белковые концентраты и изоляторы - «кирпичики» для пищевых систем. Их плюс перед многими наземными культурами - гибкость состава через управление условиями культивирования и независимость от сезонности: производственные партии проще стандартизовать.

Но «зелёный порошок» сам собой не превращается в «котлету». У водорослевых белков специфический профиль вкуса и аромата (хлорофиллы, «морская» нота), вариабельная растворимость и гелеобразование, а прочные клеточные стенки затрудняют перевариваемость, если не провести правильную обработку. Отсюда технологический конвейер: фракционирование, обесцвечивание/деодорация, настройка функциональных свойств (эмульгирование, удержание воды, вязкоупругость). При этом сушку и отделение биомассы нужно делать энергоэффективно, иначе теряется часть экологического и ценового выигрыша; добавьте сюда регуляторику «novel food» и вопрос аллергенов - и станет ясно, почему путь от реактора до прилавка длинный.

Ключ к «мясному» опыту - структурирование. Белковые концентраты надо заставить самоорганизоваться в волокнистую, слоистую микроструктуру, которая даёт упругий «укус» и удерживает соки и жир. Этого добиваются сдвиговыми полями, экструзией, контролем микрофазного разделения и подмешиванием липидов/ароматических прекурсоров. На практике водорослевый белок часто купажируют с соевым: так проще попасть в нужный аминокислотный профиль, улучшить текстурообразование и «сбить» водорослевый оттенок вкуса. Финальный барьер - потребитель: нужны рецептуры под локальные кухни, слепые дегустации и понятная маркировка. Именно поэтому к алгоритмам пищевой химии добавляют инструменты материаловедения и сенсорики: без них «мясо из водорослей» останется лабораторной демонстрацией, а не продуктом, который люди будут покупать второй раз.

Почему именно микроводоросли

- Белок под завязку. Отдельные виды дают до 60-70% белка в сухом веществе - сравнимо и выше типичных источников.

- Городской формат. Растут в реакторах, почти без земли и с малым водным следом - удобно для мегаполиса вроде Сингапура.

- Гибкая переработка. Из биомассы извлекают белковые фракции, с которыми можно работать как с «конструкторами» текстуры.

Что делает команда Гульдина

Исследовательский фокус - как заставить растительные белки вести себя как «мясо». Материаловедческий подход тут решающий: управляя самоорганизацией белковых нитей и их взаимодействием с водой и жирами, можно собирать нужную микроструктуру - слоистость, волокнистость, упругость. Это тот случай, когда «физика мягкой материи» работает на вкус.

- Сырьё: смесь микроводорослевых и соевых белков - баланс вкуса, питания и цены.

- Процесс: экстракция → подбор условий самосборки → тесты «мяты/жевания» и сочности → корректировка рецептур.

- Площадка: консорциум TUMCREATE / Proteins4Singapore - мост между фундаментом и пищевыми технологиями под запросы города-государства.

Что уже понятно - и что тормозит «альт-мясо» на водорослях

- Плюсы:

- высокая плотность белка и полноценный аминокислотный профиль у ряда видов;

- масштабируемость в закрытых системах;

- перспектива снижения углеродного и водного следа.

- Вызовы:

- вкус и аромат (хлорофиллы, «морские» ноты) требуют маскировки и отбеливания пигментов;

- функциональные свойства (растворимость, гелеобразование) колеблются между видами и зависят от обработки;

- экономика и регуляторика: стабильность цепочек поставок культур, стандартизация белковых концентратов.

Зачем это Сингапуру (и не только ему)

Сингапур импортирует >90% еды и ставит цель произвести 30% питания локально к 2030-му. Компактные реакторы с микроводорослями + переработка белка в «мясные» продукты - способ добавить граммы белка с квадратного метра и снизить уязвимость к шокам снабжения. То же самое актуально для городов с дефицитом земли и воды.

Как из «зелёной каши» сделать «мясной укус»

- Структура: управляют микрофазным разделением и ориентацией белковых волокон (экструзия, сдвиговые поля) - отсюда волокнистость и «волна» при укусе.

- Сочность: капсулируют жиры, связывают воду гидроколлоидами - имитация «мясного сока».

- Вкус: ферментация, подбор липидного профиля и ароматических прекурсоров - уход от «водорослевой» ноты к «умами».

Что дальше на повестке Proteins4Singapore

- От лаборатории к мини-цехам: стабильность партий, сроки хранения, холодовая логистика.

- Диетология и безопасность: аллергены растительного белка, усвояемость, этикетирование.

- Потребительские тесты: «слепые дегустации» и поведенческие исследования в азиатских кухнях - вкус решает.

Комментарии автора

В материале звучит прагматичный, «инженерный» оптимизм: микроводоросли - не экзотика ради хайпа, а реальный конструктор для белковых продуктов, если смотреть на задачу глазами материаловеда. Ключ - не просто вырастить биомассу с 60-70% белка, а научить белковые фракции собираться в «мясную» микроструктуру и при этом удержать вкус, сочность и цену. Поэтому ставка делается на дуэт микроводоросли + соя: у первого - плотность белка и компактное производство, у второй - проверенная текстурируемость и «мягкий» профиль вкуса.

Автор подчёркивает несколько важных, часто «недоговариваемых» вещей:

- Текстура и сенсорика важнее лозунгов. «Зелёный» след - плюс, но покупать будут то, что приятно жевать и вкусно есть. Отсюда акцент на самосборке белков, волокнистости и удержании жира/сока.

- Функции важнее таксономии. Не так важно, «какой именно вид водоросли», как то, какие функциональные свойства (растворимость, гелеобразование, эмульгирование) даёт выделенная белковая фракция после обработки.

- Купаж - не компромисс, а стратегия. Смесь водорослевого и соевого белков помогает закрыть сразу три задачи: аминокислотный профиль, технологичность и нейтрализацию «морских» нот.

- Городская производственная логика. Для Сингапура и мегаполисов решает «белок/м²» и независимость от сезонов: закрытые реакторы, короткие цепочки поставок, стабильность партий.

- Экономика и энергия - фильтр реальности. Дешёвое обезвоживание/обесцвечивание и масштабирование мини-цехов - узкие горлышки; без них экология и цена могут «испариться» на этапе переработки.

- Регуляторика и доверие. «Novel food» - это стандарты, аллергены, маркировка и потребительские тесты, причём под локальные кухни (не только «бургер-формат»).

Что, по мысли автора, должно случиться дальше, чтобы «мясо из водорослей» вышло из демонстраций в массовый продукт:

- Стандартизовать белковые концентраты (партия к партии по функциональным метрикам, а не только по % белка).

- Энергоэффективно решать «грязные» шаги - отделение воды, деодорация/обесцвечивание без потери питательности.

- Запустить мини-цепочки производства в городе: от реакторов до пилотных линий экструзии и холодовой логистики.

- Привязать рецептуры к контексту кухни (Азия/Европа): ароматика, жиры, специи - под реальные поведенческие тесты.

- Честно считать LCA (углерод/вода/энергия) для реальных масштабов, а не лабораторных граммов.

Главный посыл: альтернативный белок - это не один «суперингредиент», а совокупность материаловедческих и пищевых решений. Микроводоросли дают компактность и белковую плотность, соя - надёжную «арматуру» текстуры, а грамотная инженерия превращает это в продукт, который хочется есть второй раз.

Итог

Микроводоросли - не футуристическая фантазия, а техплатформа для городов, где земли мало, а белок нужен. Работа Гульдина и коллег показывает: если управлять самосборкой и текстурой белков, «зелёный» концентрат реально превращается в «мясной» продукт - и это логично вписывается в стратегию продовольственной устойчивости Сингапура 30×30. Дальше - пробег на длинной дистанции: аромат, стоимость, стандарты и любовь потребителя.

Источник: Christine Ro. Raw ingredients: turning algal protein into mock meat. Nature, 18 августа 2025; интервью с Ш. Гульдиным (TUM/TUMCREATE, Proteins4Singapore). Доп. контекст: цели «30×30» и материалы о Proteins4Singapore. doi: https://doi.org/10.1038/d41586-025-02622-7