Весь контент Web2Health проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

За пределами «зелёного»: как хлорофилл и его производные могут помогать при диабете

Последняя редакция: 20.08.2025

">

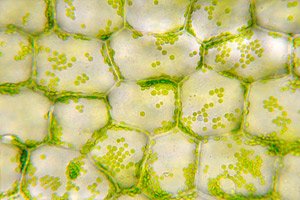

">В журнале Nutrients вышел обзор учёных из Падуанского университета (Италия), который собрал и структурировал данные о том, как хлорофилл - зелёный пигмент растений - и его производные потенциально влияют на контроль гликемии и сопутствующие механизмы при диабете. Авторы показывают: эффекты идут не только через антиоксидантную «поддержку», но и через пищеварительный тракт, микробиоту, ингибирование ферментов расщепления углеводов, модуляцию инкретиновой системы и даже «инсулиноподобное» действие отдельных молекул.

Фон исследования

Сахарный диабет 2-го типа - хроническое метаболическое заболевание, где помимо гипергликемии ключевую роль играют инсулинорезистентность, низкоуровневое воспаление и окислительный стресс. На фоне стандартной фармакотерапии растёт интерес к нутриентам, которые могли бы «подхватывать» ранние звенья патогенеза - прежде всего в кишечнике, где формируется львиная доля постпрандиальных гликемических всплесков и инкретиновых сигналов. Именно сюда попадает хлорофилл и его производные: обзор в Nutrients систематизирует данные о том, как «зелёные» молекулы способны мягко влиять на углеводный обмен и сопутствующие пути без прямого вмешательства в инсулиновый рецептор.

Хлорофилл - повседневный пищевой пигмент из тёмно-зелёных овощей и водорослей; оценка по европейскому меню EFSA даёт среднее потребление порядка ≈207 мг «зелёных» хлорофиллов в день у взрослых, с большим разбросом между странами. При этом системная биодоступность натурального хлорофилла невысока, значимую роль играют продукты его преобразования в пищеварительном тракте - феофитины/пирофеофитины и феофорбид. Это объясняет фокус на локальных «кишечных» механизмах и интерес к формуляциям (например, микрокапсулам), которые удерживают активные формы в просвете кишечника.

Механистическая логика складывается из нескольких веток. Во-первых, торможение ферментов расщепления углеводов: производные хлорофилла (феофорбид a, феофитин a, пирофеофитин a) ингибируют α-амилазу и α-глюкозидазу, сглаживая постпрандиальную гликемию. Во-вторых, инкретиновая ось: в ряде работ экстракты с хлорофиллами снижали активность DPP-4, что теоретически поддерживает эндогенный GLP-1 (важный контур в современной диабетологии). В-третьих, появляются данные об инсулиноподобных эффектах феофорбида a - усиление транспорта глюкозы через GLUT1/GLUT4 в клеточных и доклинических моделях. Наконец, на уровне системной физиологии описаны антиоксидантные и противовоспалительные действия «зелёных» порфиринов, дополняющие метаболический эффект.

При всём потенциале поле остаётся ранним: значительная часть базы - in vitro и доклиника; для клинических рекомендаций нужны РКИ с жёсткими конечными точками (постпрандиальная гликемия, HbA1c, инкретиновые маркёры) и сопоставлением со стандартами (акарбоза, ингибиторы DPP-4). Параллельно следует учесть безопасность: ряд производных хлорофилла - порфириновые фотосенсибилизаторы, значит, форму, дозу и направленность доставки (кишечно-локальная vs системная) нужно подбирать осторожно. Тем не менее именно такой «кишечно-центричный» подход - мягкая коррекция ферментных и гормональных каскадов - и делает хлорофилл перспективным кандидатом в арсенале вспомогательных стратегий питания при диабете.

Кратко: почему это важно

Диабетом страдают сотни миллионов взрослых, и число пациентов растёт. На фоне стандартной терапии интерес к «зелёным» нутриентам понятен: хлорофилл широко присутствует в пище (тёмно-зелёные овощи, водоросли), а среднее потребление в Европе оценивали примерно в 200-400 мг в сутки, в зависимости от рациона. В обзоре подчёркивается, что именно производные хлорофилла дают наибольший потенциал для гликемического контроля, а сами механизмы во многом «кишечные» - локальные, без системной абсорбции.

Что конкретно нашли (по направлениям действия)

В статье собраны результаты клеточных, животных и пилотных технологических исследований; вместе они выстраивают многоходовой сценарий.

- Кишечник и микробиота. Добавки хлорофилла у мышей с диет-индуцированным ожирением улучшали толерантность к глюкозе, снижали низкоуровневое воспаление и «перекраивали» микробиоту (в т. ч. уменьшали соотношение Firmicutes/Bacteroidetes), что связывают с лучшей утилизацией углеводов и метаболической разгрузкой.

- Торможение «сахарных» ферментов. Сам хлорофилл слабо взаимодействует с α-глюкозидазой, но его производные - феофорбид a, феофитин a, пирофеофитин a - способны замедлять расщепление углеводов, выступая ингибиторами α-амилазы и α-глюкозидазы. В ряде работ показано и физико-химическое объяснение: взаимодействуя с крахмалом/ферментами, молекулы препятствуют доступу ферментов к субстрату и повышают долю резистентного крахмала, что сглаживает постпрандиальные пики глюкозы.

- Инкретины и DPP-4. Микрокапсулированные хлорофилл-содержащие экстракты не только ингибировали α-амилазу/α-глюкозидазу in vitro, но и подавляли активность DPP-4 - фермента, который разрушает инкретины (GLP-1 и др.), тем самым потенциально поддерживая эндогенную инсулиновую реакцию. Эффект зависел от носителя (белковые капсулы работали лучше углеводных).

- Антигликация и осложнения. Феофорбид a ингибировал связывание конечных продуктов гликации (AGEs) с их рецептором RAGE - ключевой осью в развитии сосудистых и тканевых осложнений диабета; активность сравнима с эталонным ингибитором в модельных тестах.

- «Инсулиноподобное» действие. В фенотипическом скрининге на личинках данио и в клеточных моделях феофорбид a усиливал захват глюкозы, взаимодействуя с переносчиками GLUT1/GLUT4 и повышая их доступность/стабильность в мембране. Это намекает на возможность мишени вне классического инсулинового рецептора.

- Хлорофиллин (полусинтетический производный). На мышах показаны эффекты на липидный обмен, оксидативный стресс и даже на целостность кишечного барьера, что косвенно поддерживает метаболическую стабильность.

Как это может работать

Обозначается «тройная развилка». Во-первых, физико-химическое: комплексообразование с крахмалом и ферментами → медленнее высвобождение глюкозы в просвете кишки. Во-вторых, гормонально-инкретиновое: ингибирование DPP-4 и повышение GLP-1 → лучше постпрандиальная β-клеточная реакция. В-третьих, клеточно-сигнальное: отдельные порфириноподобные производные (феофорбид a) ведут себя как инсулиномиметики, усиливая транспорт глюкозы через GLUT1/GLUT4 и параллельно тормозя AGE-RAGE-ось, что потенциально замедляет осложнения. Все три линии складываются в идею «мягкой диабетической терапии» через кишечник и его интерфейсы.

Что уже известно про источники и дозы из рациона

Хлорофилл - повседневный нутриент: больше всего его в тёмно-зелёных овощах, бобовых стручках, водорослях/микроводорослях (например, хлорелла). По моделям пищевого потребления для европейцев получали среднюю оценку порядка ≈207 мг «зелёного» хлорофилла в сутки (при очень «зелёной» тарелке оценки поднимаются). Биодоступность самого хлорофилла невысока (бóльшая часть превращается в производные и выводится через кишечник), что как раз подталкивает к формулированиям/микрокапсулам и фокусу на локальных механизмах в просвете кишки.

Польза - это хорошо, но где подводные камни

Авторы честно обсуждают риски и пробелы.

- Фотосенсибилизация. Ряд производных хлорофилла (порфиринового ряда) - потенциальные фотосенсибилизаторы. Для применения думают о кишечно-направленных формах/носителях и химических модификациях, которые уменьшают выход синглетного кислорода и системное всасывание.

- Уровень доказательств. Многие данные - in vitro, док-клиника или технологические модели. Полноценных клинических испытаний по гликемическим исходам пока мало, поэтому говорить о препарате/дозе/режиме рано.

- Разнородность матриц. Эффекты зависят от носителя (белковые капсулы vs. мальтодекстрин), тепловой обработки пищи (образование феофитинов/пирофеофитинов) и состава экстрактов, что затрудняет прямые сравнения.

Чем это может обернуться на практике (если результаты подтвердятся)

Перспектива не в «таблетке хлорофилла», а в штучных формулах под конкретную задачу: капсулы для работы в просвете кишки (ингибирование α-глюкозидазы/α-амилазы/DPP-4), функциональные продукты с контролируемым высвобождением, комбинации с клетчаткой/резистентным крахмалом, а также инсулиномиметические молекулы растительного происхождения как отдельное направление. Параллельно рациональная «зелёная тарелка» остаётся универсальным, безопасным фоном здорового питания - но это именно питание, а не лечение.

Что дальше попросит наука

- Рандомизированные клинические испытания с фокусом на постпрандиальную гликемию, инкретиновые маркёры и переносимость (включая фототоксичность).

- Фармакокинетика и безопасность отдельных производных (особенно феофорбида a) при кишечно-направленном введении.

- Стандартизованные матрицы (типы носителей, температурные режимы обработки) и сопоставимые конечные точки.

- Сравнение с эталонами (акарбоза, ингибиторы DPP-4), чтобы понять добавленную ценность «зелёной» стратегии.

Кому адресована эта новость

Пациентам с диабетом и специалистам важно видеть в «зелёных» молекулах перспективу, а не немедленную замену терапии. Любые добавки и экстракты - только после обсуждения с врачом, особенно при приёме гипогликемических средств: вмешательство в ферменты и инкретины - не игрушка. Обзор - это научная карта местности, а не готовое руководство к действию.

Источник: Sartore G., Zagotto G., Ragazzi E. Beyond Green: The Therapeutic Potential of Chlorophyll and Its Derivatives in Diabetes Control. Nutrients 17(16):2653 (2025). https://doi.org/10.3390/nu17162653